上海市場監督管理局9月19日的公示信息顯示,欣旺達(300207.SZ)旗下的欣旺達動力科技股份有限公司(下稱“欣旺達動力”)與理想汽車(02015.HK)共同成立合資公司——山東理想汽車電池有限公司,雙方出資比例各占50%。

據悉,合營企業將主要從事電動汽車用鋰離子動力電池的生產、制造、銷售等業務。

在業內看來,這一合作是理想汽車推進“自研自制”供應鏈戰略的重要一步,背后或暗含對業績壓力的考量——畢竟電池成本占據整車成本的大部分,優化供應鏈或能支撐經營。

與欣旺達合作已久

公開資料顯示,欣旺達與理想汽車的合作始于8年前。2017年欣旺達動力與理想汽車首次對接,此后,雙方在研發、質量、制造、交付、客戶服務等方面深度合作。

2022年,理想汽車加大動力電池供應鏈布局,和欣旺達的合作進一步擴大。當年理想汽車關聯創投公司重慶車之轅創業投資有限公司向欣旺達動力增資4億元,現持股比例為2.14%。

欣旺達港股招股書顯示,截至今年3月底,理想汽車為欣旺達前五大客戶之一,貢獻營收占比為5.8%。

值得一提的是,除了和欣旺達動力共建動力電池合資公司外,理想汽車還在9月18日與占據動力電池最大市場份額的寧德時代簽署了五年全面戰略合作協議。

據悉,雙方將在電池安全、超充技術等方面展開深度合作,拓展國內外業務,共同推動電池技術創新和全球化布局。其中,寧德時代將為理想汽車全系產品提供動力電池系統,包括但不限于三元鋰電池、M3P電池、磷酸鐵鋰電池和鈉離子電池等。

對于合資建廠,理想汽車一位L系列車主持樂觀態度。他表示,降本是一方面,更重要的是可以進一步加強品控,給客戶質量承諾,客戶就不會糾結了。

合資建廠可保供應

實際上,在理想汽車與欣旺達動力合資建廠之前,業內已有很多“整車廠+電池廠”深度綁定的案例。例如,2022年,欣旺達動力便與東風集團合資成立公司,配套電池產能;寧德時代則分別與上汽集團、廣汽集團、吉利汽車等企業成立合資公司。

新智派新質生產力會客廳聯合創始發起人袁帥對經濟導報記者表示,從車企的實際經營需求出發,這種合資模式在保障供應鏈安全、降低成本、改善利潤結構方面具有顯著作用。

“在保障供應鏈安全方面,合資建廠使車企與電池供應商形成了緊密的利益共同體,雙方共同參與電池的生產與管理,能夠確保電池的穩定供應,避免因電池短缺而導致的生產停滯問題。在改善利潤結構方面,合資建廠使車企能夠參與到電池生產的利潤分配中。”袁帥分析道,隨著新能源汽車市場的擴大,電池業務的利潤空間也十分可觀。車企通過與電池供應商合資,可以分享電池生產環節的利潤。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜認為:“與電池供應商合資建廠是車企保障交付、降本、協同開發最快捷的抓手,確實能把供應鏈安全度提升一個量級,并直接改善單車凈利。”不過,他同時提醒,任何股權綁定都是“路徑依賴”,一旦銷量或技術路線偏離預期,固定成本與技術鎖死會把風險重新傳導回整車利潤表。

據了解,汽車產業內部的利潤分配較為割裂。統計顯示,近5年產業利潤逐漸向“電池環節”集中,今年上半年,電池環節占據了大部分的產業利潤。

銷量連續3個月環比下滑

理想汽車此時與欣旺達動力合資建廠,背后或暗含對業績壓力的考量——畢竟電池成本占據整車成本的大部分,優化供應鏈或能支撐經營。

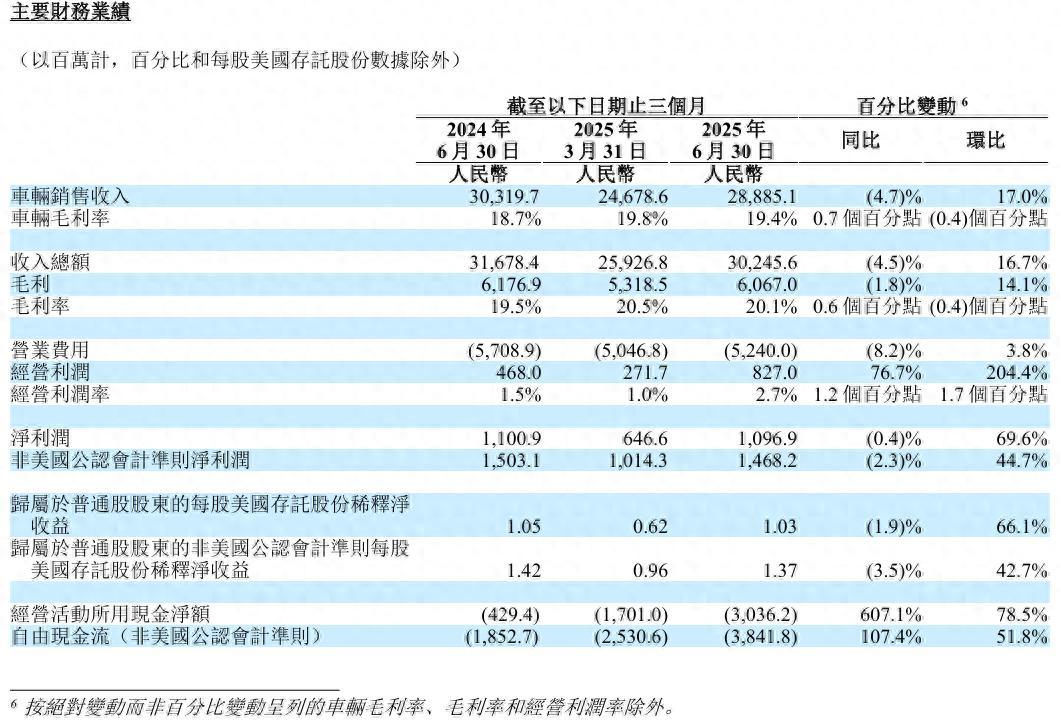

8月28日,理想汽車公布的2025年第二季度財報顯示,公司當季營收302.46億元,同比下滑4.5%;凈利潤為10.97億元,與去年同期的11億元幾乎持平。

營收出現同比下滑,主要原因在于第二季度車輛交付量雖有增長,但車輛平均售價有所降低。

財報中披露的三季度業績指引也透露出短期壓力:理想汽車預計,2025年第三季度車輛交付量為9萬至9.5萬輛,同比減少41.1%至37.8%。預計2025年第三季度收入總額為248億至262億元,同比減少42.1%至38.8%。

銷量方面,作為2024年新勢力“銷冠”的理想汽車,今年8月交付新車2.85萬輛,為今年月交付量第二,且已連續3個月交付量出現環比下滑。

今年5月,理想汽車將2025年銷量目標從年初的70萬輛下調至64萬輛。6月,理想汽車銷量為3.63萬輛,同比下降24.1%;7月銷量更是降至3.07萬輛,同比下降幅度高達39.74%,成為頭部造車新勢力中為數不多出現負增長的企業。

不過值得一提的是,理想汽車依舊維持住了行業頭部的毛利率水平:二季度整體毛利率同比增長0.6個百分點至20.1%;車輛毛利率同比增長了0.7個百分點至19.4%。公司在手資金也較為充沛,截至二季度末,現金儲備高達1069億元。

在財報電話會上,公司首席財務官李鐵透露,預計公司第三季度的汽車毛利率仍可保持在19%左右的高水平。

與此同時,理想新車上市計劃正常推進中,7月底理想i8已發布,8月20日開啟首批交付,工廠滿負荷運轉,9月底預計交付超8000臺,向1萬臺沖刺;9月理想i6也將登場,銷售體系變革將為其提供有力支持。

(大眾新聞·經濟導報記者 于婉凝)

|